Retrato íntimo

Cuando era un muchachito de pueblo en mi lejano batey Quisqueya en San Pedro de Macorís, el mundo solo tenia por fronteras al norte con el Batey Pajarito, al sur el barrio Punta Brava, al este el barrio San Carlos, y al oeste la barriada de Guachupita. El mundo comenzaba y terminaba en unas cuantas casuchas, atravesadas por una línea de tren de carga que arrastraba la gramínea dulce cortada por los haitianos y que en el “Tiempo Muerto” esas mismas locomotoras antiguas, parecían dinosaurios de metal, antiguos y oxidados, con una numeración que rotulaba su pertenencia y que servia de comando de campaña para la soldadesca de nuestros juegos infantiles. Mi niñez no tuvo oportunidad de deserción. La educación rígida de las monjas, era continuada con la férrea dictadura de mi madre. Teníamos prohibido ir al río, irnos a pasear en los vagones a otros bateyes, o irnos de rumba en las fiestas de Ga-Ga, de los emigrantes. Las novelas radiales, La Tremenda Corte y algunos musicales, atenuaban la vida pesarosa de un batey que moría por seis meses en lo que crecía la caña, hasta que llegaba la zafra y con ella, el comercio, el ron, la fiesta, las prostitutas nuestras y ajenas, las ventas, las guaguas ambulantes, los magos, los ladrones y los candidatos de siempre.

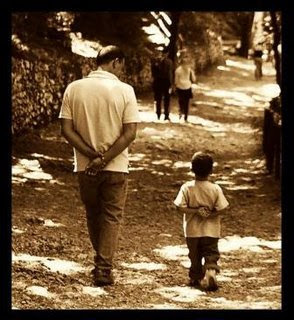

Mi padre casi nunca estuvo en casa. Mi madre llevaba la rienda del hogar y el viejo, venia cada cierto tiempo de los pueblos donde prestaba servicio como militar. Lo sentía amado y extraño al mismo tiempo. Cuando lo veía a lo lejos acercarse a la casa, sentía un orgullo casi legítimo. Era impresionante para mí su caminar rítmico, ladeado ligeramente hacia la izquierda para balancear el peso del revolver 38 cañón largo que colgaba en el otro extremo. Su uniforme resplandeciente, con los galones marrones que indicaban su rango combinaba con el gorro casi ajustado que no dejaba ver su pelo negro y lacio. Ya en la casa, el viejo era amoroso y callado. Nunca lo vi beber alcohol frente a nosotros aunque la vieja decía, que nunca le dijo que no a un tercio. Duraba en la casa unos cuantos días y luego despertábamos con la misma sensación de esperarlo a que regresara, para verlo acercarse a la casa como si fuera un Sheriff de pueblo, o un comandante de armas. El tiempo transcurrió muy rápido, nos hicimos hombres y mujeres y mi viejo, siguió siendo el hombre callado y amoroso que llegaba de cuando en vez, solo que ahora no se iba, éramos nosotros los que nos marchábamos y veníamos cada cierto tiempo. Mayra en los suburbios de Nueva York, Hilsa en un caserío de Azua, Apolinar y José en sus quehaceres, Fátima en las lomas San Cristóbal, Mercedita en Miami, y yo aquí y allá, allá y aquí, rodando sin descanso. Ahora es él, mi viejo, el que nos espera con legítimo orgullo, buscando en nosotros el caminar rítmico que no heredamos o el uniforme resplandeciente que nunca nos pusimos. Ahora que el viejo se me va de nuevo, de traslado a no sé que pueblo de la eternidad, siento el peso enorme de que no lo veré mas, llegar los fines de mes a la casa de la vieja, con su gorro cubriéndole el pelo negro y lacio, con su silencio amoroso, que enmendaba la ausencia, con su uniforme resplandeciente, y su caminar rítmico donde se balanceaba lo mejor de mi infancia.

César Sánchez Beras

Comentarios

Publicar un comentario